給湯器の交換を考え始めたあなた。

どうせ交換するなら、光熱費が安くなる高効率なものがいい

国の補助金(給湯省エネ2025事業)も使えるみたいだし、チャンスかも!

と考えているのではないでしょうか?

補助金の対象となる代表的な高効率給湯器には、「エコキュート」「ハイブリッド給湯器」「エネファーム」の3種類があります。

しかし、カタログやウェブサイトを見ても、

どれが自分の家に本当に合っているのか分からないわ

メリットばかり強調されているけど、デメリットはないの?

高価な買い物だから絶対に失敗したくない!

というのが正直なところでしょう。

高効率給湯器は、従来の給湯器よりも初期費用が高額になるケースがほとんどです。

だからこそ、補助金を最大限に活用しつつ、ご自身のライフスタイルや設置環境に最適な一台を選び抜くことが、後々の満足度に直結します。

この記事では、補助金活用を前提とした給湯器選びで後悔しないために、以下の点を徹底解説します!

- 3大高効率給湯器(エコキュート、ハイブリッド、エネファーム)の仕組みと基本性能

- 省エネ性、費用、設置、使い勝手、環境性、災害対応力など、多角的な徹底比較

- 主要メーカー(パナソニック、三菱、リンナイ、ノーリツ等)の特徴と最新モデル情報(2025年版)

- 失敗しないための具体的な選び方(家族構成、ライフスタイル、設置環境別)

- 容量選定ミス、機能の過不足、費用対効果の見誤りなど、よくある失敗例とその回避策

この記事を読めば、あなたに最適な高効率給湯器が明確になり、自信を持って機種選定を進められるようになるはずです。

\ 補助金を使って給湯器を交換するなら /

補助金対象の3大高効率給湯器とは?それぞれの仕組みと基本性能

まずは、補助金対象となる3つの高効率給湯器、エコキュート、ハイブリッド給湯器、エネファームが、それぞれどのような仕組みで動き、どんな基本的な特徴を持っているのかを理解しましょう。

エコキュートは空気の熱でお湯を沸かす「ヒートポンプ技術」の優等生!

エコキュート(自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機)は、空気中の熱を集めて、その熱を利用してお湯を沸かす非常に効率的な電気給湯機です。

エアコンにも使われている「ヒートポンプ技術」がコアとなっています。

- ヒートポンプユニット: 屋外に設置され、ファンを回して空気中の熱を集めます。

- 冷媒: 集めた空気の熱を「冷媒」と呼ばれる熱を運ぶガスに乗せ、圧縮機で圧縮して高温にします。エコキュートでは、自然界に存在するCO2(二酸化炭素)を冷媒として使用しており、環境負荷が低いのが特徴です。

- 水熱交換器: ファンで取り入れた空気および冷媒を熱に変えます。

- 空気熱交換器: 高温になった冷媒の熱を水に伝え、お湯を作ります。

- コンプレッサ:圧縮することで高温・高圧にします。

- 膨張弁:膨張させて低温・低圧にします。

- 貯湯タンクユニット: 作られたお湯を貯めておくタンクです。ここからキッチンやお風呂にお湯が供給されます。

- 光熱費が大幅に削減できる:

- 最大のメリットは、給湯にかかる光熱費を大幅に削減できる点です。

- ヒートポンプ技術による高い省エネ性に加え、電気料金が割安な深夜電力を利用してお湯を沸かすため、日中の電気代やガス代と比べて圧倒的にコストを抑えられます。

- 特に、プロパンガス給湯器からの交換では、年間10万円以上の節約になるケースも珍しくありません。

- 環境に優しい(エコ):

- 空気の熱という再生可能エネルギーを利用するため、化石燃料を燃焼させるガス給湯器や石油給湯器に比べて、CO2排出量を大幅に削減できます。

- オゾン層を破壊しない自然冷媒(CO2)を使用しており、地球環境に優しい給湯器です。

- 安全性が高い:

- 電気でお湯を沸かすため、ガス給湯器のように火を使わず、ガス漏れや不完全燃焼による一酸化炭素中毒のリスクがありません。小さなお子様やご高齢の方がいるご家庭でも安心して利用できます。

- 災害時(断水時)にタンクのお湯が使える:

- 貯湯タンクにお湯(または水)が貯まっているため、地震などの災害で断水した場合でも、タンク内の水を生活用水として利用できます(飲用は不可の場合あり)。これは瞬間式のガス給湯器にはない大きなメリットです。

- 国の補助金制度が利用できる:

- 高い省エネ性能が評価され、国が導入を支援する補助金制度の対象となっています。2025年度は最大21万円の補助が受けられ、初期費用の負担を軽減できます。

- 静音性が向上している:

- かつてはヒートポンプの運転音が気になるという声もありましたが、近年のモデルは静音設計が進み、図書館内と同レベルの静かさを実現している機種も登場しています。

【エコキュートのデメリット】

- 初期費用が高い:ガス給湯器と比較して、本体価格や設置工事費が高くなる傾向があります。(ただし、補助金の活用で負担は軽減可能)

- 設置スペースが必要:貯湯タンクユニットとヒートポンプユニットの2つを設置する必要があるため、ある程度のスペースが必要です。事前に設置場所の確認が不可欠です。

- 湯切れのリスク:タンクに貯めたお湯を使うため、来客などで一度に大量のお湯を使うと、お湯が足りなくなる(湯切れ)可能性があります。家族構成やライフスタイルに合ったタンク容量を選ぶことが重要です。

- 水圧がやや弱い場合がある:標準的な貯湯式の場合、一度タンクを経由するため、水道直圧式のガス給湯器に比べてシャワーなどの水圧が弱く感じられることがあります。(ただし、近年は「水道直圧式」など高水圧モデルも人気です)

- 運転音への配慮:深夜にヒートポンプユニットが運転するため、設置場所によっては隣家への音の配慮が必要になる場合があります。

- 水質によっては使用に制限がある:井戸水や硬度の高い水道水を使用している地域では、そのまま使用すると故障の原因になる可能性があるため、水質に対応した機種を選んだり、事前の水質調査が必要になったりする場合があります。

- 電気が必要:ガスを使っていないため、停電した際に使用できません。

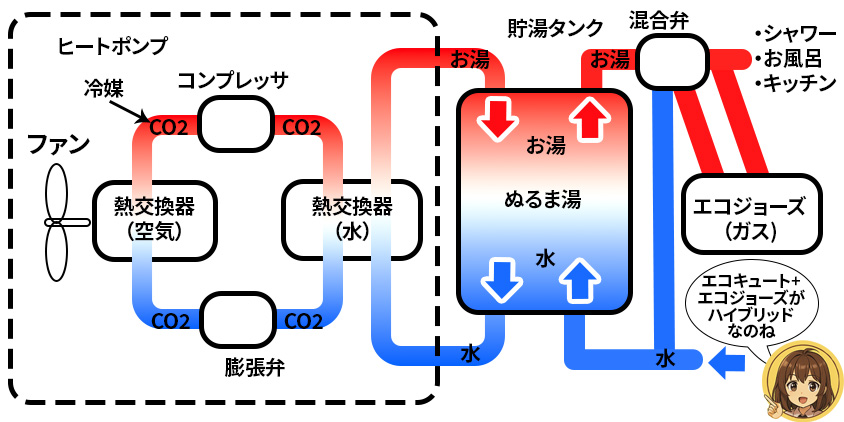

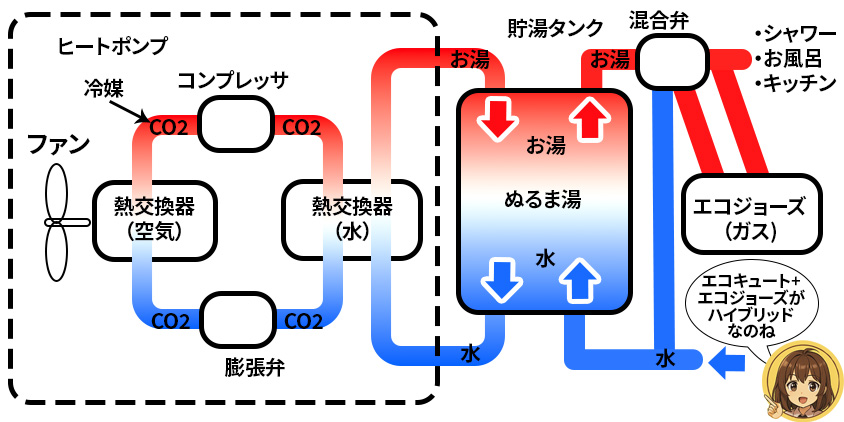

ハイブリッド給湯器は電気とガスの「良いとこ取り」だ!

ハイブリッド給湯器は、エコキュートと同様の「ヒートポンプ技術(電気)」と、従来のガス給湯器の技術(主に高効率なエコジョーズ)」を組み合わせた文字通りハイブリッドな給湯システムです。

電気とガスのそれぞれの長所を活かし、短所を補い合うことで、高い省エネ性とパワフルな給湯能力を両立しています。

【ハイブリッド給湯器の仕組み(簡易図)】

【主な仕組み】

- 通常時(少量使用・保温): まずは効率の良いヒートポンプ(電気)でお湯を作ったり、タンク内のお湯を保温したりします。比較的少ないお湯の使用であれば、電気だけでまかなえる場合が多いです。

- 多量使用時(お風呂の湯はり、シャワーなど): ヒートポンプだけでは能力が不足する場合や、素早く大量のお湯が必要な場合は、瞬発力の高いガス給湯器(エコジョーズ)が稼働。ヒートポンプで予熱された水をガスで仕上げて供給したり、ガス単独でパワフルに給湯したりします。

- 最適制御: センサーで使用湯量を判断し、電気とガスのどちらを使うのが最も効率的かを自動で制御します。

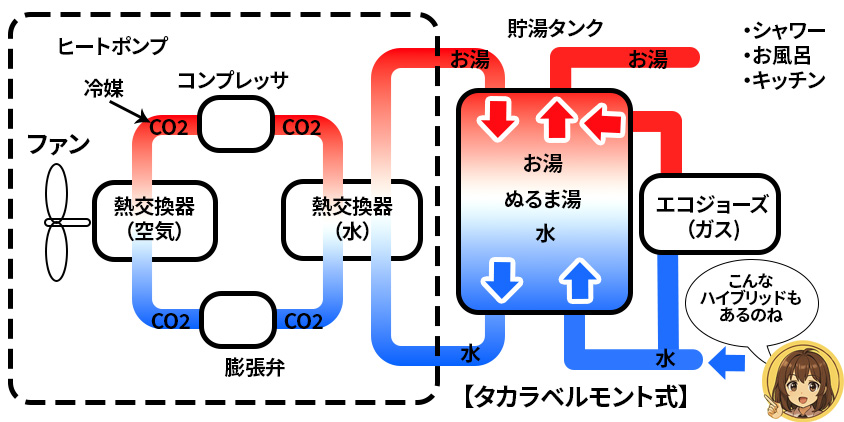

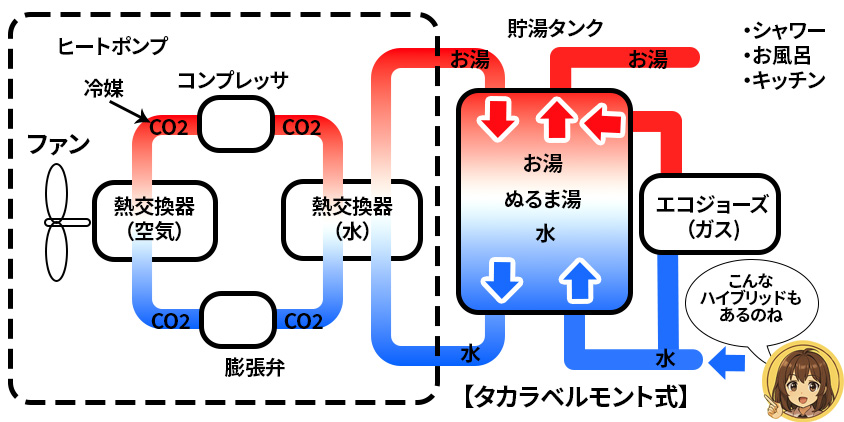

※タカラベルモント社のように上記とは配管構造が異なるハイブリッドも存在します。

- 非常に高い省エネ性能: 電気とガスの最適な使い分けにより、従来のガス給湯器はもちろん、エコキュートと比較しても同等以上の省エネ性を発揮する場合がある(特にガスの使用量が多い家庭)。

- 湯切れの心配が少ない: ガス給湯器(瞬間式)の能力も併せ持つため、お湯の使用量が急に増えても湯切れを起こしにくい。

- 設置スペースの柔軟性: エコキュートほどの巨大な貯湯タンクは不要な場合が多く、比較的コンパクトなモデルも増えている。

- パワフルな給湯: ガス給湯器のメリットである高い給湯能力も活かせる。

【ハイブリッドのデメリット】

- 初期費用が高い: エコキュートと同等か、それ以上に高額になる場合がある。

- システムが複雑: 電気・ガスどちらかが止まったら切り替わる方式のため、構造がやや複雑。設置工事も両方の知識が必要。

- 電気・ガス両方の契約が必要: 電気・ガスの両方の契約が必要となるので、オール電化住宅には導入しにくい(ガス配管も必要)。

- 運転音: エコキュート同様、ヒートポンプユニットの運転音への配慮が必要。

エネファームは自宅で発電する「家庭用燃料電池」で究極のエネルギー効率へ

エネファーム(家庭用燃料電池コージェネレーションシステム)は、都市ガスやLPガスから水素を取り出し、空気中の酸素と化学反応させることで、電気とお湯を同時に作り出す画期的なシステムです。

「自宅に小さな発電所を持つ」ようなイメージです。

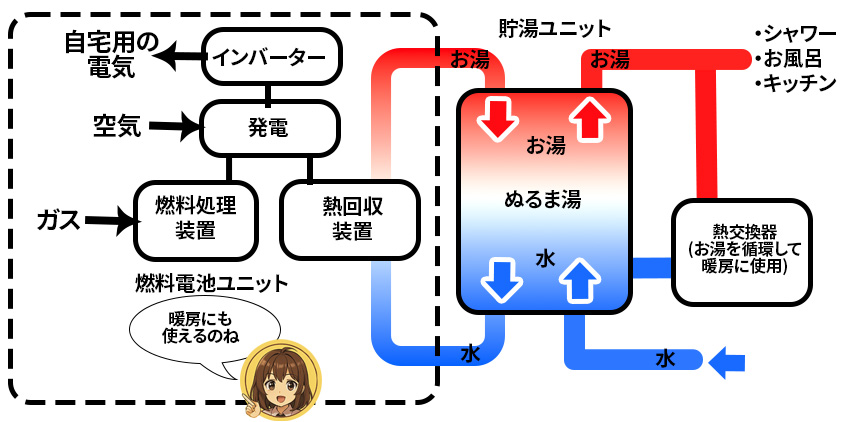

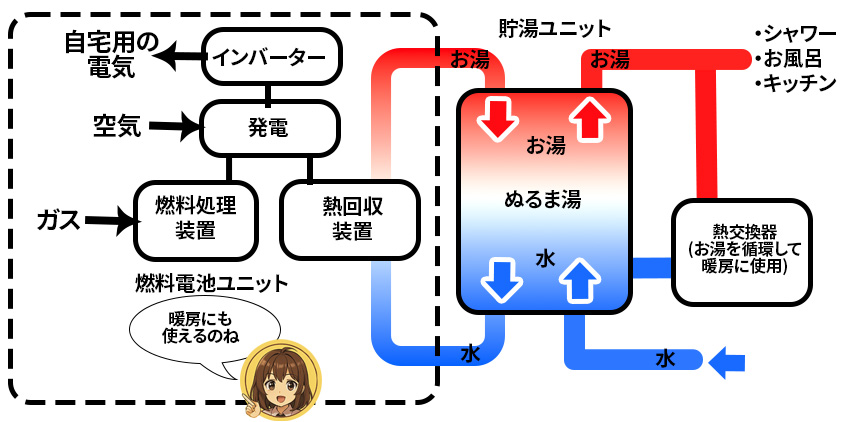

【エネファームの仕組み(簡易図)】

【主な仕組み】

- 燃料処理装置: 都市ガスやLPガスに含まれる炭化水素から、燃料処理装置で水素を取り出します。

- 発電: 燃料電池本体(セルスタック)で、水素と空気中の酸素を化学反応させ、直流電力を発生させます。

- 熱回収装置(給湯): 発電時に発生する熱を回収し、その熱でお湯を作って貯湯ユニットに貯めます。

- インバーター: 発生した直流電力はインバーター(コンディショナ)で家庭で使える交流電力に変換され、自宅の照明や家電製品などに供給されます。

- 熱交換器: お湯を循環して、床暖房などの暖房器具に使用します。

- 究極のエネルギー効率: 発電と同時に排熱を給湯に利用するため、エネルギーを無駄なく活用できる(総合効率が高い)。

- 光熱費の大幅削減: 購入電力量を減らせるため、電気代を大幅に削減可能。ガス代も発電に使われるが、トータルで光熱費が安くなることが多い。

- 環境貢献: CO2排出量を大幅に削減できる。

- 停電時発電機能: 一部のモデルでは、停電時でも発電を継続し、最低限の電力とお湯を確保できる(レジリエンス強化)。

- 売電可能: 発電した電気が余った場合、電力会社に売電できる場合がある(契約による)。

【エネファームのデメリット】

- 初期費用が極めて高額: 補助金があっても、自己負担額はエコキュートやハイブリッドよりかなり高くなる(100万円を超えることも)。

- 設置条件が厳しい: 設置スペースの確保、ガス種(都市ガス/LPガス)、排気場所などに制約がある。専門的な設置工事が必要。

- 発電量はコントロールできない: 基本的に家庭の電力使用パターンに合わせて自動運転するため、「発電したい時に発電する」といった調整は難しい。

- メンテナンスコスト: 定期的なメンテナンスが必要で、その費用も考慮する必要がある。

- 全ての家庭でメリットが出るとは限らない: 電力使用量が少ない家庭では、期待したほどの経済効果が得られない可能性がある。

【徹底比較】エコキュート vs ハイブリッド vs エネファーム

3つの高効率給湯器の基本的な仕組みがわかったところで、次は様々な角度から徹底的に比較してみましょう。

あなたの家庭にとって最も重要なポイントは何かを考えながら読み進めてください。

省エネ性能と光熱費 どれが一番お得?

省エネ性能は高効率給湯器の最大の魅力ですが、機種によって特性が異なります。

- エコキュート: COP(エネルギー消費効率)やAPF(年間給湯保温効率)で示されます。COPは「消費電力1に対して何倍の熱エネルギーを生み出せるか」、APFは「年間を通じてどれだけ効率よくお湯を沸かせたか」を示し、数値が大きいほど高性能です。最新機種ではAPFが3.0~4.0を超えるものもあります。

- ハイブリッド給湯器: 一次エネルギー効率や給湯年間消費電力量/ガス消費量などで示されます。電気とガスの両方を使うため、評価がやや複雑ですが、一般的に非常に高い効率(130%~150%程度 ※従来ガス給湯器を100%とした場合)を誇ります。

- エネファーム: 発電効率と排熱利用効率を合わせた総合効率で評価されます。総合効率は80%~95%以上と非常に高く、エネルギーを無駄なく使えます。

前提: 光熱費は、家族構成、お湯の使用量、地域、契約している電気・ガス料金プランによって大きく変動します。あくまで目安として捉えてください。

【モデルケース(4人家族、東京都、一般的な料金プランと仮定)】

- 従来型ガス給湯器: 年間 約10万円~12万円

- エコキュート: 年間 約3万円~5万円(深夜電力活用時)

- ハイブリッド給湯器: 年間 約4万円~6万円

- エネファーム: 年間 約3万円~7万円(発電による電気代削減効果を含むが、ガス代は増加)

【シミュレーションのポイント】

- エコキュート: 深夜電力プランの契約が前提。日中にお湯を大量に使うと割高な電力で沸き増しが必要になり、メリットが薄れる可能性があります。

- ハイブリッド: ガス使用量が多い家庭(お風呂の湯はり頻度が高い、床暖房併用など)ほどメリットが出やすい傾向。

- エネファーム: 電気使用量が多い家庭ほど発電メリットが大きい。ただし、導入費用が高いため、光熱費削減だけで元を取るのは相当な長期間が必要です。

※各メーカーや電力・ガス会社のウェブサイトで詳細なシミュレーションが可能なので、ご自身の状況に合わせて試算してみることを強くおすすめします。

結論: ランニングコスト(光熱費)だけを見れば、深夜電力をうまく活用できるエコキュートが最も安くなる可能性が高いです。

しかし、ハイブリッドも肉薄しており、使い方によっては逆転することもありえます。

エネファームは発電効果で電気代は劇的に下がりますが、ガス代増加と初期費用を考えると、単純な光熱費比較だけでは判断できません。

初期費用と補助金:実質負担額はどれくらい?

導入時にかかる費用は、機種選定の大きな要因です。

- エコキュート: 40万円 ~ 80万円(タンク容量、機能による)

- ハイブリッド給湯器: 60万円 ~ 100万円

- エネファーム: 150万円 ~ 250万円

※上記はあくまで目安。機種、販売店、工事内容によって大きく変動します。

前提: 国の補助金(給湯省エネ2025事業)のみ適用、最高ランクの補助額と仮定。撤去加算なし。

- エコキュート(本体+工事費 60万円): 60万円 – 13万円 = 47万円

- ハイブリッド(本体+工事費 80万円): 80万円 – 15万円 = 65万円

- エネファーム(本体+工事費 200万円): 200万円 – 20万円 = 180万円

※ここに自治体の補助金が加われば、さらに負担は軽減されます。(例:東京都なら上記からさらに1.2万円減)

- 初期費用が最も安いのはエコキュートですが、設置スペースがない、日中のお湯使用量が極端に多い、などの理由で不向きな場合もあります。

- エネファームは初期費用が突出して高いですが、光熱費削減効果や災害時の安心感といった付加価値があります。

- 「初期費用」「ランニングコスト」「付加価値(快適性、環境性、防災性など)」のバランスを総合的に見て判断することが重要です。

結論: 補助金を活用しても、初期費用負担は エコキュート < ハイブリッド < エネファーム の順に高くなる傾向は変わりません。

ご自身の予算と、何を最も重視するか(初期費用抑制か、長期的な光熱費削減か、付加価値か)を明確にする必要があります。

設置スペースと工事 我が家に設置できる?

高効率給湯器は、従来型よりも設置スペースが必要になる場合があります。

必要なユニットとサイズ目安

- ヒートポンプユニット(室外機): 幅80cm × 奥行30cm × 高さ70cm 程度

- 貯湯タンクユニット: 幅60-70cm × 奥行70-80cm × 高さ180-220cm 程度(角型の場合。薄型やコンパクト型もあり)

- ヒートポンプユニット(室外機): エコキュートと同等

- 貯湯タンクユニット: 幅40-50cm × 奥行30-50cm × 高さ70-140cm 程度(小型)

- 熱源機(ガス給湯器部分): 幅50cm × 奥行30cm × 高さ75cm 程度

- 燃料電池ユニット: 幅40-80cm × 奥行30-40cm × 高さ100-180cm 程度(メーカー・機種による)

- 貯湯ユニット: 幅70cm × 奥行40cm × 高さ160cm 程度

- 共通: 設置スペース、メンテナンススペースの確保、搬入経路の確認。

- エコキュート: 貯湯タンクの重量に耐えられる基礎(コンクリート推奨)、室外機の運転音や風向きが隣家に影響しないか。

- ハイブリッド: 上記に加え、ガス配管、給排気スペースの確保。

- エネファーム: 上記に加え、ガス種(都市ガス/LPガス)の適合、排気・排水処理、電力系統連系の確認。

- エコキュート/ハイブリッド: 1日~2日程度(基礎工事が必要な場合は+1日程度)

- エネファーム: 2日~3日程度(電力会社との連携手続き等も含む)

結論: 設置スペースの制約が最も大きいのはエコキュート(特に貯湯タンク)。

ハイブリッドは比較的柔軟ですが、3ユニット構成。

エネファームも相応のスペースが必要で、設置条件も厳格です。

契約前に必ず専門業者による現地調査を受け、設置可否と追加工事の必要性を確認しましょう。

マンションの場合は、管理組合の規約や設置スペースの確認が必須です。

\ 補助金を使って給湯器を交換するなら /

給湯能力と使い勝手:湯切れは大丈夫?

毎日使うお湯だから、使い勝手も重要です。

- エコキュート(貯湯式): タンクにお湯を貯める方式。大量にお湯を使うと湯切れの可能性。沸き増しには時間がかかる(学習機能で最適化されるが限界あり)。

- ハイブリッド(貯湯+瞬間式): 基本は貯湯だが、不足時はガスで瞬間的に沸かすため、湯切れの心配はほぼない。

- エネファーム(貯湯+瞬間式): 発電時の排熱で貯湯し、不足分はバックアップのガス給湯器で補うため、湯切れの心配は少ない。

- エコキュート: 貯湯タンクから供給するため、一般的に水道直圧式より水圧が低い(減圧弁)。高圧タイプ(水道直圧に近い水圧)も増えているが、価格は高め。

- ハイブリッド/エネファーム: ガスの瞬間式能力も活かせるため、パワフルな水圧が得やすい。

- 各社とも見やすい液晶リモコンが主流。

- 近年はスマートフォン連携機能が充実。外出先からお湯はり、使用状況の確認、エラー通知などが可能に。HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)との連携も進んでいる。

結論: 湯切れの心配が少なく、パワフルなシャワーを求めるならハイブリッドやエネファームが有利で、エコキュートはタンク容量選びと高圧タイプの検討が重要となります。

操作性は各社工夫しており、スマホ連携などの付加機能で選ぶのも一手です。

環境性能比較 エコなのはどれ?

地球環境への貢献度も、高効率給湯器を選ぶ動機の一つです。

- エコキュート: 約50%削減

- ハイブリッド給湯器: 約40%~50%削減

- エネファーム: 約40%~60%削減(発電による電力削減効果も含む)

※数値は機種や使用状況により変動。

- エコキュート/ハイブリッド: 太陽光発電システムとの連携機能を持つ機種が多い。昼間に太陽光で発電した電力を使ってお湯を沸き上げることで、電力の自家消費率を高め、買電量をさらに減らせる。

- エネファーム: 太陽光発電と組み合わせる「ダブル発電」も可能だが、売電価格や制度によってはメリットが薄れる場合も。

結論: どの機種も従来の給湯器に比べて大幅なCO2削減効果があります。

特に太陽光発電を導入済み、または導入予定の家庭では、連携機能を持つエコキュートやハイブリッドが自家消費率向上の観点から魅力的です。

災害時の対応力:いざという時の備えは?

近年、自然災害が増える中で、レジリエンス(強靭性)も重要な要素です。

- 非常用水: タンク内に貯まっているお湯や水を、生活用水(手洗い、トイレなど)として利用可能(飲用は推奨されない場合が多い)。機種によっては取り出し方が異なるので要確認。

- 停電時の給湯: 停電中は基本的に給湯不可(一部機種を除く)。

- 停電時: ガスと水道が供給されていれば、限定的にガス給湯器部分で給湯できるモデルもある(自立運転機能)。ただし、ヒートポンプは停止。

- 断水時: タンク内の水を非常用水として使えるモデルもある。

- 停電時発電: これが最大の強み。停電してもガス供給があれば発電を継続し、専用コンセントから最低限の電力を供給(スマホ充電、照明、情報収集など)、同時にお湯も使えるモデルが多い。

- 断水時: 水道が止まってしまったらお手上げ。

※発電継続時間や供給電力には制限あり。

結論: 災害時の電力確保という点でエネファームの優位性は明らかです(ガスまでも止まってしまった場合はお手上げです)。

非常用水の確保ならエコキュートや一部のハイブリッドモデルも有効といえます。

防災意識が高い家庭では、この点も重要な判断材料になりますね!

主要メーカー比較!各社の特徴とおすすめモデル (2025年版)

各社の技術開発競争により、高効率給湯器は年々進化しています。

ここでは主要メーカーの特徴と、2025年現在の注目モデル(補助金対象となりうる高性能モデル中心)を比較します。

※注意: モデル名や機能、補助金ランク(性能要件区分)は変更される可能性があるため、最新情報は必ずメーカー公式サイトや販売店でご確認ください。

エコキュート主要メーカー

競争が激しく、各社独自の高機能モデルが豊富です。

| メーカー名 | 代表的な独自機能/強み | 注目モデル例 (2025年 高性能帯) | 特徴・コメント |

|---|---|---|---|

| パナソニック | エコナビ(省エネ)、温浴セレクト、酸素入浴機能、スマホ連携(どこでも沸き増し)、薄型モデル | JPシリーズ、Jシリーズ | 省エネ性能と快適機能のバランスが良い。IoT連携も積極的。デザイン性も高い。 |

| 三菱電機 | キラリユキープ(UV配管除菌)、バブルおそうじ(配管洗浄)、マイクロバブル(Pシリーズ)、ホットあわー | Pシリーズ、Sシリーズ | 清潔機能が充実。マイクロバブルによる入浴効果も人気。寒冷地仕様も得意。 |

| ダイキン | おゆぴかUV(タンク内除菌)、パワフル高圧給湯(320kPa)、耐震クラスS対応、エコふろ保温 | EQXシリーズ(パワフル高圧) | エアコンで培ったヒートポンプ技術に定評。高い水圧と安心感(除菌・耐震)。 |

| 日立 | ナイアガラタフネス(水道直圧給湯)、ウレタンク(高断熱)、インテリジェント制御 | BHP-FVシリーズ(水道直圧)、BHP-Fシリーズ(標準) | 水道直圧モデルはシャワー圧重視派に人気だが高価。標準モデルも断熱性能が高い。 |

| コロナ | ES制御(効率運転)、使いやすいリモコン、比較的リーズナブルな価格帯も | CHP-Eシリーズ(プレミアムエコキュート) | エコキュートのパイオニア。堅実な性能とコストパフォーマンス。寒冷地での実績も豊富。 |

ハイブリッド給湯器主要メーカー

ガス給湯器大手が強みを発揮しています。

| メーカー名 | 代表的なシリーズ/強み | 注目モデル例 (2025年) | 特徴・コメント |

|---|---|---|---|

| リンナイ | ECO ONE(エコワン)、熱効率技術、コンパクト設計、マイクロバブル | ECO ONE X5、ECO ONE 160L/100L | ハイブリッド市場を牽引。タンク容量や設置形態のバリエーションが豊富。省エネ性能もトップクラス。マイクロバブル機能搭載モデルも。 |

| ノーリツ | ユコアHYBRID、見やすいリモコン、操作性、サポート体制 | ユコアHYBRIDシリーズ | ガス給湯器での高いシェアと信頼性。使いやすさやアフターサービスを重視する層に人気。太陽光発電連携やIoT機能も強化。 |

| パーパス | 独自のハイブリッドシステム「AXIO」、環境性能へのこだわり | AXIOシリーズ | 上記2社に比べるとシェアは小さいが、独自の技術で環境性能を追求。ラインナップは限定的。 |

エネファーム主要メーカー

高い技術力を持つメーカーが参入しています。

| メーカー名 | 主な方式/強み | 注目モデル例 (2025年) | 特徴・コメント |

|---|---|---|---|

| パナソニック | PEFC(固体高分子形)、都市ガス中心、HEMS連携、設置実績豊富 | 最新モデル | 家庭用燃料電池の普及をリードしてきたメーカー。スマートホームとの連携も強い。 |

| アイシン | PEFC、LPガス対応モデル充実、停電時発電機能、耐久性 | 最新モデル | トヨタグループの技術力。LPガス地域での選択肢として重要。レジリエンス機能も強化。 |

| 京セラ | SOFC(固体酸化物形)、高い発電効率、コンパクト設計 | 最新モデル | 発電効率が高いSOFC方式を採用。より高い経済性を求める場合に検討。ただし、起動・停止に時間がかかる特性あり。 |

メーカー選びのポイント:何を重視するか?

膨大な情報の中からメーカーを選ぶのは大変ですが、以下の点を基準に優先順位をつけると良いでしょう。

- 必須機能: 省エネ性能はもちろん、どうしても譲れない機能(例:特定の清潔機能、高水圧、停電時機能など)があるか?

- 予算: 初期費用(本体+工事費-補助金)が予算内に収まるか?

- 省エネ性能 vs 快適性: 少しでも光熱費を抑えたいのか、快適機能(マイクロバブル等)も重視するか?

- デザイン: 長期間設置するものなので、見た目の好みも意外と重要(特にリモコン)。

- 保証・サポート体制: メーカー保証期間、延長保証の有無、地域のサービス網の充実度。

- 施工業者の得意メーカー: 最終的に設置を依頼する業者が、どのメーカーの施工に慣れていて、推奨しているかも参考に。

完璧なメーカーはありませんから、各社の強み・弱みを理解し、自分の価値観やライフスタイルに最も合うメーカー(そしてモデル)を選ぶことが重要です。

後悔しない!給湯器選びのチェックポイント&失敗回避術

さて、いよいよ最終章です。これまでの情報を踏まえ、給湯器選びで失敗しないための具体的なチェックポイントと、陥りがちな落とし穴、そしてその回避策を徹底解説します。

最適な機種選び:我が家の「正解」を見つけるためのチェックリスト

以下の項目を家族で話し合い、優先順位をつけながらチェックしていきましょう。

【家族構成】

- 人数(現在、将来の増減予定)

- 年齢構成(子供の成長、高齢者の同居など)

【ライフスタイル】

- 日中の在宅状況(誰かいる? テレワーク?)

- 入浴スタイル(毎日湯船? シャワー派? 入浴時間は集中する? バラバラ?)

- 一度に使うお湯の最大量(例:シャワーとキッチンで同時使用が多いか)

- 来客の頻度

【設置環境】

- 住居形態(戸建て? マンション? 賃貸?)

- 設置予定スペースの広さ、形状、基礎の状態

- 搬入経路の確保

- 現在の熱源(都市ガス? LPガス? 電気のみ?)

- 地域(寒冷地? 沿岸部(塩害)? 水質(井戸水)?)

- 太陽光発電システムの有無、導入予定

【重視するポイント】

- 初期費用の抑制

- ランニングコスト(光熱費)の削減

- 環境への貢献度

- 使い勝手(湯切れ、水圧)

- 付加機能(清潔、快適、IoT)

- 災害時の備え(非常用水、停電時機能)

- メーカーの信頼性、保証、デザイン

このチェックリストの結果をもとに、エコキュート、ハイブリッド、エネファームのどれが最も適しているか、大まかな方向性を定めましょう!

タンク容量・給湯能力の過不足を防ぐ

特にエコキュート選びで失敗が多いのがタンク容量です。

- ~2人用:300Lクラス

- 3~5人用:370Lクラス

- 4~7人用:460Lクラス

- 5~8人用:550Lクラス

※あくまで目安。湯使いが多めの家庭はワンサイズ上を検討。

【計算方法の例】 家族が1日に使うお湯の量(シャワー、湯はり、洗い物等)を試算し、ピーク時使用量も考慮して余裕のある容量を選ぶ。メーカーサイトにシミュレーションがある場合も。

【「大は小を兼ねる」の落とし穴】

必要以上に大きなタンクを選ぶと、次のようなことになります。

- 初期費用が高くなる。

- 常に多めのお湯を保温・沸き上げするため、無駄な電気代がかかる。

- 設置スペースもより多く必要になる。

【シャワー水圧の事前確認】 エコキュート(特に標準圧タイプ)を検討する場合、現在の水圧と比較して満足できるか、ショールームで試したり、業者に確認したりするのがおすすめです。

必要であれば高圧タイプを選びましょう。

機能の要・不要を見極める

最新機種には魅力的な機能が多いですが、本当に必要か見極めが肝心です。

【高機能=高価格の原則】

多機能な最上位モデルは当然価格も高くなります。使わない機能のために高いお金を払うのは避けたいところ。

- 自動配管洗浄/除菌: 清潔で安心感があるが、非搭載モデルより高価。効果の感じ方には個人差も。

- マイクロバブル/酸素入浴: リラックス効果や温浴効果が期待できるが、必須ではない。効果の体感も人それぞれ。

- IoT連携(スマホ操作): 便利だが、使いこなせるか? ネットワーク環境が必要。

【見極め方】

- その機能がないと困るか?

- その機能に価格差分の価値を感じるか?

- 自分のライフスタイルで活用する場面が具体的に想像できるか?

- カタログスペックだけでなく、口コミやレビューも参考にする。

費用対効果を冷静に判断する

高額な買い物だからこそ、費用対効果はシビアに考えましょう。

【計算式】 実質初期費用(本体+工事費-補助金)+(年間の想定光熱費 × 想定使用年数)+ 想定メンテナンス費用

※このトータルコストを機種間で比較検討します。

【光熱費シミュレーションの注意点】

- メーカーや業者のシミュレーションは、あくまで標準的な条件下での試算です。実際の光熱費削減額は、使い方やエネルギー価格の変動によって変わることを理解しておきましょう(期待しすぎない)。

- 料金プランの見直し(深夜電力プランへの変更など)もセットで考える必要があります。

【メンテナンス・修理費用の考慮】

- 給湯器の寿命は一般的に10年~15年。その間にメンテナンスや修理が必要になる可能性も。

- メーカー保証期間(通常1~2年、タンクは3~5年など部品による)を確認し、必要であれば有料の延長保証(5年、8年、10年など)への加入も検討しましょう。延長保証の費用もトータルコストに含めて比較します。

【価格交渉と相見積もり】適正価格で購入するためには、複数の信頼できる業者から見積もりを取り、比較検討することが不可欠です。(詳細はクラスター記事3で解説)

設置工事と業者選びの注意点

どんなに良い給湯器を選んでも、設置工事がいい加減では性能を発揮できませんし、トラブルの原因にもなります。

国の補助金(給湯省エネ2025事業)を利用するには登録事業者への依頼が必須ですが、登録されていればどこでも良いわけではありません。

- 施工実績、口コミ・評判、建設業許可や必要な資格の有無、損害賠償保険への加入状況などを確認しましょう。

- 補助金申請手続きに慣れているかも重要なポイントです。

必ず契約前に現地調査をしてもらい、設置場所の確認、追加工事の必要性、最適な機種や容量についてプロの意見を聞きましょう。

安易に電話やネットだけで契約するのは危険です。

見積もり内容、工事範囲、使用部材、保証内容(製品保証、工事保証)、アフターサービスの体制、キャンセル規定などを書面でしっかり確認しましょう。

設置状況、リモコンの動作、水漏れ・異音の有無などを業者と一緒に確認しましょう。

取扱説明書や保証書を確実に受け取ることも忘れずに。

よくある失敗談とその教訓

最後に、給湯器選びでよく聞かれる失敗談と、そこから得られる教訓をまとめます。

「とにかく安く!」と価格だけで選んだら、光熱費が期待ほど下がらなかった…

安価なモデルは省エネ性能が低い場合がある。初期費用だけでなく、ランニングコストを含めたトータルコストで比較検討すべきだった。

⇒補助金対象機種の中でも性能ランクを確認することが重要。

家族が増えることを見越さず、ギリギリのタンク容量のエコキュートを選んだら、数年後に湯切れが頻発…

目先の状況だけでなく、5年後、10年後のライフスタイルの変化も考慮して、少し余裕を持った容量を選ぶべきだった。

⇒家族が増えたりするとライフスタイルはガラリと変わってしまうので、将来設計を加味した上で決定することも重要。

「設置できる」という業者の言葉を鵜呑みにしたら、搬入経路が狭く追加費用が発生、お隣から運転音のクレームも…

現地調査をしっかり行い、搬入経路や設置場所の周辺環境(隣家との距離など)まで確認し、疑問点は事前に業者に質問・確認すべきだった。

⇒複数の業者の意見を聞くことも有効。

魅力的な機能に惹かれて最上位モデルを選んだが、ほとんど使わない機能ばかりだった…

自分のライフスタイルに本当に必要な機能か、冷静に見極めるべきだった。

⇒カタログだけでなく、実際に使う場面を想像することが大切。

業者の説明不足で、補助金の申請に必要な書類が分からず、手続きが遅れてしまった…

補助金申請の流れや必要書類について、契約前に業者に詳しく確認し、疑問点は解消しておくべきだった。

⇒信頼でき、説明が丁寧な業者を選ぶことが重要。

これらの失敗例を「他人事」とせず、「自分にも起こりうること」として捉え、慎重に機種選定と業者選びを進めましょう。

最適な一台を見つけて補助金を活用して賢く交換しよう!

高効率給湯器(エコキュート、ハイブリッド給湯器、エネファーム)は、それぞれに素晴らしいメリットがありますが、同時にデメリットや注意点も存在します。

補助金制度は導入の大きな後押しになりますが、それだけで飛びつくのではなく、長期的な視点と多角的な比較検討が不可欠です。

- 各機種の特性(仕組み、メリット・デメリット)を深く理解する。

- 自分の家庭状況(家族構成、ライフスタイル、設置環境、予算)と照らし合わせる。

- 主要メーカーの特徴や機能を比較検討する。

- 初期費用だけでなく、ランニングコスト、メンテナンス費用を含めたトータルコストで考える。

- 容量や機能の過不足がないか、慎重に見極める。

- 信頼できる業者を選び、現地調査と十分な説明を受ける。

- 補助金の対象機種・要件・手続きをしっかり確認する(クラスター記事2も参照)。

- 見積もりは複数取り、内容を精査する(クラスター記事3も参照)。

給湯器選びは、情報収集と比較検討に時間と労力がかかりますが、このプロセスを丁寧に行うことが、後悔しないための最良の方法です!

\ 補助金を使って給湯器を交換するなら /